MM소개

MM관련자료 및 소식

[사이언스샷] 암 환자 몸에서 살아있는 항암제 만든다

출처:이영완기자/조선비즈

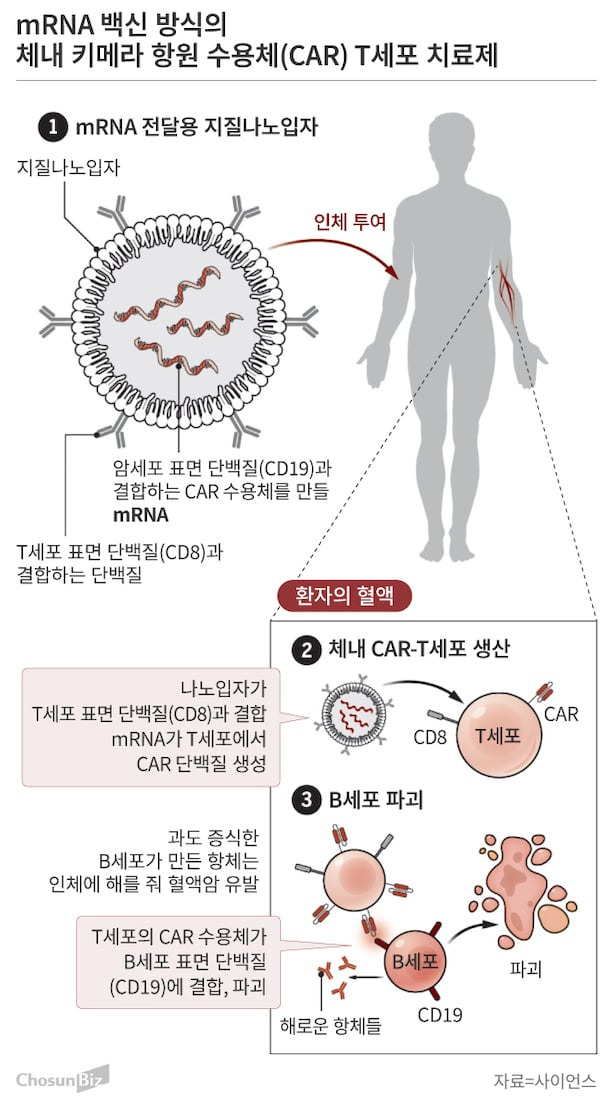

나노입자로 암세포 찾는 mRNA 체내 전달 살아있는 항암제 CAR-T세포 체내 생성

T세포가 암세포 찾아 파괴, 동물실험서 입증

코로나 백신처럼 치료용 유전자를 몸에 전달해 환자 스스로 살아있는 항암제를 만들고 암세포를 파괴할 수 있음을 입증한 연구 결과가 나왔다. 한 번 몸에 넣어주면 증식하면서 계속 암세포를 죽인다고 ‘살아있는 약물’ ‘암세포의 연쇄 파괴자(serial killer)’로 불리는 카티(CAR-T) 세포를 몸 안에서 만든 것이다.

지금까지 혈액암 치료제로 개발된 카티는 환자 세포를 뽑아 몸 밖에서 만들고 다시 환자에 주입하는 방식이어서 시간과 비용이 많이 들었다. 환자 몸에서 직접 만들 수 있다면 누구나 저렴한 비용으로 빠르고 쉽게 치료를 받을 수 있을 것으로 기대된다.

글로벌 시장 조사기관인 폴라리스 마켓 리서치&컨설팅에 따르면 카티 치료제는 지난해 약 10조원 규모의 시장을 형성했으며, 올해 15조원을 넘어 2034년까지 256조원이 넘는 시장으로 급성장할 것으로 전망된다.

◇동물실험에서 혈액암세포 제거 효과 입증

미국 펜실베이니아대 의대의 칼 준(Carl June) 교수 연구진은 “암세포와 결합하는 단백질을 만들 메신저리보핵산(mRNA)을 몸 안의 T세포에 직접 전달해 체내에서 카티 세포를 생산하는 새로운 방법을 제시했다”고 20일 국제 학술지 ‘사이언스’에 발표했다.

카티 세포는 ‘키메라 항원 수용체(CAR)’를 가진 T세포란 뜻이다. 그리스 신화에서 여러 동물의 모습을 가진 동물 키메라처럼, 면역세포인 T세포가 암세포 표면의 항원과 결합하는 단백질을과 결합한 것이다. 전투병이 적군을 찾는 정보력을 갖춘 셈이다.

카티는 암세포에만 결합할 수 있어 다른 항암제처럼 실수로 정상 세포를 공격하는 일이 없다. 그만큼 약효가 좋고 부작용이 적다. 특히 카티 세포 치료제는 약이 없던 혈액암에서 획기적인 치료 효과를 보였다. 2017년 스위스 노바티스의 킴리아(kymriah)에 이어 지난해 영국 오토러스 테라퓨틱스의 오캣질(aucatzyl)까지 7종이 혈액암 치료제로 미 식품의약국(FDA)의 허가를 받았다.

문제는 가격이다. 환자의 T세포를 몸 밖에 꺼내고 암세포 탐지용 단백질을 만드는 유전자를 추가하다 보니 전용 시설에서 상당 시간이 걸리고 치료비도 증가했다. 한 번 치료에 50만달러(6억8000만원)가 들어갈 정도다. 준 교수는 카티 생산 과정을 몸 안에서 해결해 치료제 개발 시간과 비용을 획기적으로 줄일 수 있음을 입증했다.

펜실베이니아대 연구진은 코로나 백신에 쓰인 mRNA 방식을 이용했다. mRNA는 유전자 DNA의 정보 일부를 복사해 세포에서 단백질을 합성한다. mRNA 코로나 백신은 코로나 바이러스의 돌기 단백질을 만드는 정보인 mRNA를 담고 있다. 몸 안에 들어가면 바이러스의 돌기를 만들어 항체를 유도하는 면역반응을 일으킨다

.

연구진은 mRNA를 코로나 백신처럼 지질나노입자로 감쌌다. 이 mRNA는 암세포에 들러붙을 카 단백질 합성 정보를 갖고 있다. 지질나노입자 표면에는 T세포와 결합하는 단백질을 붙였다. 지질나노입자가 T세포에 결합하면 mRNA가 들어가고, T세포 표면에 암세포와 결합하는 카 단백질이 만들어진다.

카티 치료제는 혈액암인 B세포 림프종 치료에 쓰인다. B세포 림프종은 백혈구 일종인 B세포에서 발생하는 암이다. B세포는 항체를 만들어 외부 침입자와 싸우지만, 비정상적으로 증식하거나 변형되면 혈액암이 발생한다.

연구진은 생쥐에 사람의 B세포 림프종을 유발한 다음, mRNA를 감싼 지질나노입자를 주입했다. 그러자 몇 시간 만에 암에 걸린 B세포를 제거했으며, 치료 효과는 2주까지 지속됐다. 인간과 같은 영장류인 원숭이와 인체 세포에서도 같은 효과가 나타나 상용화 가능성을 높였다.

◇유전자 바꾸지 않고 일회성 카티 치료

환자 몸에서 카티 세포를 생성하는 방법은 이미 여러 회사가 시험하고 있다. 이들은 카 유전자를 T세포에 넣는 벡터(전달체)로 인체에 무해한 바이러스를 썼다. 미국 인터리우스 바이오테라퓨틱스(Interius BioTherapeutics)는 바이러스 벡터 방식으로 만든 체내 카티 세포를 지난해 10월부터 임상시험하고 있다. 지난 2월 국제학회에서 혈액암인 비호지킨 림프종 환자에 대한 임상시험 초기 결과를 발표했다. 회사에 따르면 소량 투여한 2명은 효과가 없었지만, 대량 투여한 한 환자는 6일 후 암에 걸린 세포가 모두 사라졌다.

미국 우모자 바이오파마(Umoja Biopharma)는 바이러스 벡터 방식으로 혈액암 환자를 대상으로 미국과 중국에서 각각 임상시험을 하고 있으며, 벨기에 에소바이오텍(EsoBiotec)도 바이러스 벡터 방식으로 지난 1월부터 중국에서 다발성 골수종 환자를 대상으로 체내 카티 임상시험을 진행했다. 첫 번째 환자는 치료 한 달 만에 암세포가 검출되지 않았다고 회사는 밝혔다. 지난 3월 영국 제약사 아스트라제네카는 에소바이오텍을 최대 10억달러(1조3579억원)에 인수하는 계약을 맺었다.

칼 준 교수의 체내 카티 방식은 이들과 달리 T세포의 유전자를 바꾸지 않는 일회성 치료라는 차이가 있다. 체내든 체외든 바이러스 벡터로 유전자를 전달하면 T세포의 유전자가 영구히 변한다. 혹시 돌연변이가 생기면 암세포를 잡지 않고 엉뚱한 세포를 잡는 문제를 일으킬 수 있다. 준 교수 연구진은 T세포 유전자에 카 유전자를 끼워 넣는 대신, mRNA가 카 단백질을 만들도록 했다. T세포에 들어간 mRNA는 시간이 지나면 자연 분해된다.

준 교수는 미국 캡스턴 테라퓨틱스(Capstan Therapeutics)와 mRNA 방식의 체내 카티 기술을 개발했다. 올해나 내년쯤 인체 대상 임상시험에 들어갈 계획이다. 캡스턴은 카티 기술의 선구자인 칼 준 교수와, 같은 대학에서 mRNA 백신 기술을 개발해 2023년 노벨 의학상을 받은 드류 와이스먼(Drew Weissman) 교수가 세웠다. 두 사람의 독자 기술이 결합해 이번 성과를 낸 것이다.

미국 세인트 주드 아동연구병원의 스티븐 코트샤크(Stephen Gottschalk) 박사는 이날 사이언스에 실린 논평 논문에서 “지질나노입자로 mRNA를 전달하는 체내 카티 방식은 유전자가 변형된 카티 세포가 인체에 오래 있지 않아도 되는 암 치료에 이상적”이라고 평가했다. 단기간에 암세포를 없앤 뒤에도 카티 세포가 인체에 계속 있으면 자칫 돌연변이가 일어나 또 다른 병을 유발할 수 있기 때문이다.

반대로 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL)의 카린 스트라토프(Karin Straathof) 교수는 mRNA 방식 일회성 카티 치료의 한계를 지적했다. 그는 “이번 방법은 카티 세포 치료제를 제조하는 데 훨씬 단순한 방법이어서 비용을 절감할 수 있다”면서도 “전통적인 카티 세포의 장점은 장기적인 인체 보호이지만, 이번 방식은 이러한 세포를 일시적으로만 생성하기 때문에 암이 재발하면 추가 주사가 필요하다”고 했다. 아직 임상시험을 하지 않아 효과나 안전성을 확신할 수 없다고도 덧붙였다.

참고 자료

Science(2025), DOI: https://doi.org/10.1126/science.ads8473

Science(2025), DOI: https://doi.org/10.1126/science.ady7928

- 등록된 댓글이 없습니다.